ca. 97 nach Christus

|

In der biblischen 'Offenbarung', Kapitel 8, Verse 3-4 heißt es: "Und

ein anderer Engel kam und trat mit einer goldenen Räucherpfanne an

den Altar; ihm wurde viel Weihrauch gegeben, den er auf dem goldenen

Altar vor dem Thron verbrennen sollte, um so die Gebete aller

Heiligen vor Gott zu bringen. Aus der Hand des Engels stieg der

Weihrauch mit den Gebeten der Heiligen zu Gott empor". In 'Exodus', Kapitel 30, Verse 34ff. findet sich eine konkrete Herstellungsanweisung: "Der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Duftstoffe, Staktetropfen, Räucherklaue, Galbanum, Gewürzkräuter und reinen Weihrauch, von jedem gleich viel, und mache ein Räucherwerk daraus, ein Würzgemisch, wie es der Salbenmischer herstellt, gesalzen, rein und heilig. Zerstoße einen Teil davon ganz fein [...] Das Räucherwerk, das du bereiten sollst - in derselben Mischung dürft ihr euch kein anderes herstellen -, soll dir als dem Herrn heilig gelten." |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1563 |

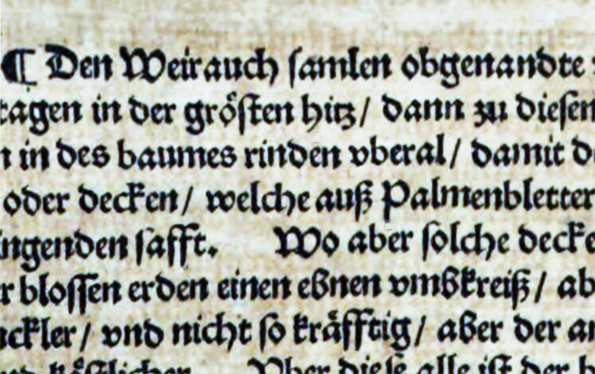

| In einem ausführlichen illustrierten Kräuterbuch, das auch im Folgejahrhundert mehrere Auflagen erlebte, wird im Jahr 1563 von einer besonderen, jetzt nicht mehr praktizierten Harz-Nutzung berichtet (das nach dem Einschneiden der Baumrinde zuerst austretende helle Exsudat wurde damals geerntet, es wird heutzutage in jedem Fall verworfen). |

|

|

New Kreüterbuch Mit den allerschönsten vnd artlichsten Figuren aller Gewechß / dergleichen vormals in keiner sprach nie an tag kommen. Von dem Hochgelerten vnd weitberümbten Herrn Doctor Petro Andrea Matthiolo [...]; Erstlich in Latein gestellt; Folgendts durch Georgium Handsch / der Artzney Doctorem verdeutscht / vnnd endtlich zu gemeinem nutz vnd wolfart Deutscher Nation in druck verfertigt [...]. Gedruckt zu Prag / Durch Georgen Melantrich von Auentin / auff sein vnd Vincenti Valgriß Buchdruckers zu Venedig uncosten 1563. Umfang: [38], 575, [1] Blätter |

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

|

Vorkommen/Lage. Weihrauch ist der Myrrhen Nachbar / denn Beide

wachsen in ARABIA, in einem Wald / doch nicht an allen Orten des

Landes / sondern nur an einer Stelle / die sich längenmäßig auf etwa

einhundert, nach der Breite auf 50 welsche Meilen erstreckt. Dieses

Areal liegt an einem felsigen Hang, der teilweise vom Meer umgeben

ist. Die Völker, die den Weihrauch sammeln / [...] werden MINAEI genannt. Die Besonderheit: sie lassen keine Fremden in dieses Gebiet / es gibt also keine Möglichkeit für Außenstehende, sich die Weihrauchbäume anzusehen. Daher wissen wir nichts Genaues über das Aussehen / obwohl Einige mitgeteilt haben / dass dieser Baum lorbeerbaumähnliche Blätter trage. Zeit (der Ernte). Den Weihrauch sammeln die bereits erwähnten Völker zwei Mal im Jahr / nämlich im Frühling / und in den Hundstagen, wenn die größte Hitze herrscht / denn zu diesen Zeiten sind die Bäume am 'schwängristen' [ergiebigsten] / da hacken sie mit Eisen überall in die Rinde des Baumes / damit der Saft abfliesst / belegen den Baum unten herum mit Polstern oder Decken / welche aus Palmblättern geflochten sind. Dort fangen sie den herausdringenden Saft auf. Wo aber solche Decken nicht untergelegt werden können / sorgen sie unten für eine kreisförmige glatte Fläche. Aber der Weihrauch / der auf die Erde fällt / wird schwerer / dunkler / und insgesamt nicht so kräftig wie der / welchen man auf Polstern auffängt / denn der wird klarer und köstlicher. [Fazit - Ungeachtet dieser beiden Möglichkeiten:] Der beste Weihrauch ist und bleibt derjenige / der an seinem Baum kleben bleibt wie Grumpen oder Körner / diesen nennet man das Männle / und das gilt besonders für den Fall / dass er einem jungen Baum entspringt. So ist auch der Sommerweihrauch dem Frühlingsweihrauch an Farbe und Kraft weit überlegen. Um es auf den Punkt zu bringen: der edelste Weihrauch ist weiß / klar / unzerteilt / rund / feist / läßt sich leicht entzünden / und riecht sehr gut. |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1581 |

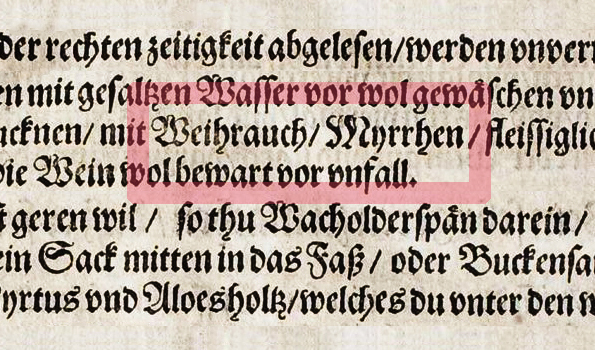

| In einem frühneuzeitlichen hessischen Kochbuch wird eine Empfehlung ausgesprochen, die auf die desinfizierende Wirkung des Weihrauchs abhebt und zu einer Schadensvermeidung führt. |

|

|

Ein new Kochbuch Das ist / Ein gründtliche beschreibung wie man recht und wol / nicht allein von vierfüssigen / heymischen und wilden Thieren / sondern auch von mancherley Vögel und Federwildpret / darzu von allem grünen und dürren Fischwerck / allerley Speiß / als gesotten/ gebraten / gebacken [...] kochen und zubereiten solle [...] Allen Menschen / hohes und nidriges Standts / Weibs und Manns Personen / zu nutz jetzundt zum ersten in Druck gegeben / dergleichen vor nie ist außgegangen / Durch M. Marxen Rumpolt / Churf. Meintzischen Mundtkoch. Mit Röm. Keyserlicher Maiestat special Privilegio. 1581. Sampt einem gründtlichen Bericht / wie man alle Wein vor allen zufällen bewaren / die bresthafften widerbringen / Kräuter und andere Wein / Bier / Essig / und alle andere Getränck / machen vnd bereiten soll / daß sie natürlich / und allen Menschen unschädtlich / zu trincken seindt. Gedruckt zu Franckfort am Mayn [...]. |

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

| Von der Tugend des Weins. |

|

Wein / mäßig genossen / macht lebendig / und erquicket [durch]

natürliche Wärme / verdauet die Speisen [...] adelt das Blut /

stärkt das Hirn / [...] schärft die Sinne und die Vernunft des

Menschen / erzeugt lauter schöne Farben. Über all diese Kräfte verfügt der Wein / wenn man einen vernünftigen Gebrauch davon macht. Wenn man ihn aber über die Maßen nutzt / so schadet er ebensoviel / wie er sonst gut tut. [...] [Vor der Befüllung]: Die zur Befüllung anstehenden Fässer sollen zunächst mit gesalzenem Wasser ausgiebig ausgewaschen und gereinigt werden / und / sobald sie dann durchgetrocknet sind / mit Weihrauch / Myrrhen / fleissig ausgeräuchert werden / denn auf diese Weise wird der später einzufüllende Wein sehr gut vor Schaden bewahrt. |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

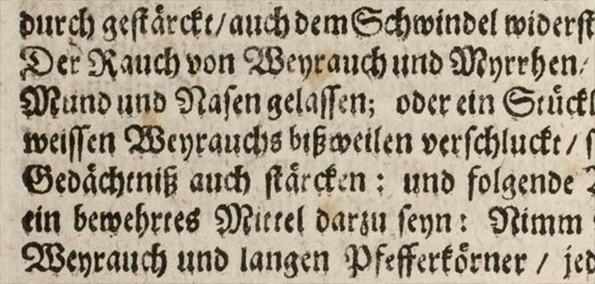

| 1658 |

| In seinem Vademecum empfiehlt der Autor, sich zum Zwecke der Gedächtnisstärkung ab und zu zu "zwagen". Dieses untergegangene Wort bezeichnet laut 'Deutschem Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm' einen Vorgang, bei dem man sich in ein mit scharfer Lauge angesetztes Warmbad setzt, um sich deren (wohltuenden) Dämpfen auszusetzen. |

|

|

CENTURIA VARIARUM QUAESTIONUM, Oder / Ein Hundert Fragen / von allerley Materien und Sachen. Samt Unvorgreifflicher Antwort darauff / aus Vornehmer und Gelehrter Leute Schrifften genommen / und gesamlet. ULM / In Verlegung Georg Wild Eysen / Buchhändlers. Gedruckt: Im Jahr 1658. |

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

| Gib alle Zutaten in ein Säckchen / lege das in die heiße Lauge / und zwag dich damit / so wird das blöde Haupt / Hirn / Gedächtniß / dadurch gestärkt / und auch dem Schwindel widerstanden. Der Rauch von Weyrauch und Myrrhe / in den Mund und in die Nase gelassen; oder ein Stücklein des weissen Weihrauchs bisweilen verschluckt / soll das Gedächtnis ebenfalls stärken: folgende Arznei gilt als ein bewährtes Mittel dazu: Nimm weissen Weihrauch und lange Pfefferkörner / von Jedem ein Scrupel [ca. 1,25g] / und trinke dies jeden Morgen nüchtern mit Lavendel-Wasser. |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

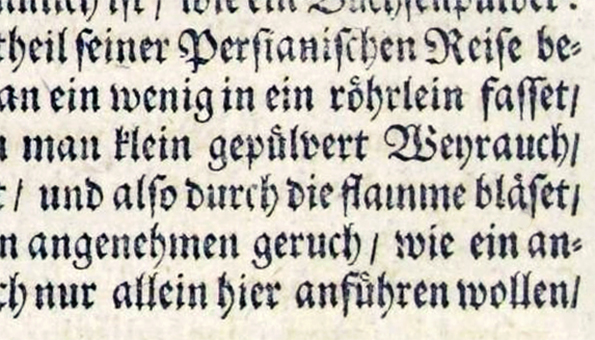

| 1666 |

| Daß Weihrauch schon früh zu kirchlichen Zwecken benutzt wurde, ist eine Binsenweisheit. Hier aber folgt die Wiedergabe einer kleinen Anleitung für eine Art "Wunderkerze", bei der Weihrauch eine ganz profane Funktion übernimmt, nämlich schlicht die, den Akteuren durch seinen enormen Wohlgeruch eine Freude zu bereiten. Der Gartenbauer Johann Sigismund Elßholz erwähnt in diesem Zusammenhang eine spezielle Pflanze: das Gürtelkraut. |

|

|

Johann Sigismund Elßholz VOM GARTEN-BAW: Oder Unterricht von der Gärtnerey auff das Clima der Chur-Marck Brandenburg / wie auch der benachbarten Länder gerichtet/ in 6 Bücher abgefaßt / und mit nötigen Figuren gezieret. Mit Römisch-Kaiserlicher Majestät Privileg. Cölln an der Spree. Gedruckt bei: Georg Schultze / Churfürstl. Brandenburgischer Buchdrucker auff dem Schlosse daselbst. 1666. |

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

| MUSCUS terrestris clavatus, C. B. Gürtelkraut. [...] Im Juli und August findet man einen gelben Staub in diesem Gewächs / welches zu vielen Dingen nützlich ist: die Moscowiter aber nutzen diesen Staub zu ihren Freuden-Feuern / weil er sehr leicht entzündlich ist / wie ein Büchsenpulver: sie nennen es PLAUEN / wie Adam Olearius im zweiten Teil seiner 'Persianischen Reise' bezeugt hat. Man kann das selbst ausprobieren / wenn man ein wenig in eine kleine Röhre gibt / und den Staub dann durch ein brennendes Wachslicht bläst. Wenn man jetzt noch klein gemörserten Weihrauch / Mastix / Brennstein oder Benzoe darunter mischt und DANN durch die Flamme bläst / so blitzt es nicht nur / sondern gibt zugleich einen angenehmen Duft / genau wie bei anderen gut duftenden Rauchpulvern. Und diesen Gebrauch habe ich an dieser Stelle einfach deshalb anführen wollten, weil er noch nicht sehr bekannt ist. |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1682 |

| Daß Weihrauch als probates Hilfmittel im Bereich der Imkerei diente, zeigt folgende Quelle: |

|

|

GEORGICA CURIOSA. Oder: Des auf alle in Teutschland übliche Land- und Haus-Wirthschafften gerichteten / hin und wieder mit vielen untermengten raren Erfindungen und Experimenten versehenen / auch einer mercklichen Anzahl Kupffer gezierten Adelichen Land- und Feld-Lebens Anderer Theil / [...] Ferner: Wie der Wiesewachs zu bestellen/ die Bienen und Seidenwürme mit gutem Genuß zu halten; [...] Nürnberg / In Verlegung Johann Friederich Endters / und Michael Endters Seel. nachgelassenen Wittib und Erben. Im Jahr Christi 1682. |

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

|

Die Beobachtung / daß Bienen den Rauch fliehen /

hat Imkern den entscheidenden Hinweis gegeben / wie sie mit ihnen gut umgehen können / ohne daß sie sich ihres manchmal zornigen Gemüts und ihrem Drang zum Angriff aussetzen müssen [...], daher: so oft man die schwärmenden Bienen eintreibt / [...] so oft man den Stock öffnet und ausputzt / so oft muß man mit Rauch versehen sein / um sie beiseite zu treiben. [...] Als Gefäß eignet sich dazu sehr gut dazu ein Rauchfäßchen mit einem engen Hals / das oben voller Löcher ist / aus Steingut oder Kupfer. Wenn man es benutzt / gibt es keine direkte Flamme / wie bei Verwendung offener Geschirre / worin die Bienen leicht verbrannt werden können. Auch können Bienen nicht in das Fäßchen hineinfallen. [...] Handelt es sich um kranke Bienen, räuchert man sinnvollerweise mit Weihrauch oder mit weissem Agtstein [Harz der Araucaria, einer Schuppentannenart] [...]. Doch soll auf das Rauchfaß immer gut aufgepaßt werden / damit nicht Schaden daraus entstehe / und weder den Bienen die Flügel verbrennen / noch die Waben zu heiß werden und sich verflüssigen. |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1732ff., hier: 1735 |

| "Weihrauch" taucht in DEM enzyklopädischen Mammutprojekt Europas des 18. Jahrhunderts gleich mehrfach auf. Der Buchhändler und Verleger Johann Heinrich Zedler (1706–1751) hatte den langen Atem für das erste gedruckte Kompendium deutscher Sprache: "Das Grosse vollständige Universallexicon Aller Wissenschafften und Künste" in den Jahren 1732 bis 1754 in Halle und Leipzig und umfasst rund 63.000 Seiten. Nicht von einem einzigen Gelehrten (Polyhistor) verfaßt, sondern von einem Autorenkollegium, weist es auf moderne Konzepte (z. B. die 'Wikipedia') voraus. |

|

| ZEDLER, Band 9, Spalte 745. |

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

| Wohlriechendes Feuer: Dazu nehme man einige

Loth Nelken, Kohlen, Mastix, Gummi Elemi, Styrax liquida,

Styrax calamita, und Weyrauch, und mische dieses alles wohl

untereinander, so wird es trefflich angenehm riechen. Wenn man diese

Masse zu Pulver gemacht, mit Drapant, der in Rosen-Wasser

zerschmolzen, eingeweicht wurde, so kann man Pastillen oder Räucherkerzen daraus machen. Soll Alles in einer Laterne von Eisen, in einer Strasse in Funktion treten, so muss das Pulver mit Terpentin vermenget werden. Will man Lichter machen, muß man das Pulver mit Pech und weissem Wachs zusammensetzen. |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| Im großangelegten enzyklopädischen Stichwort "Weihrauch" im 55. Band der Enzyklopädie berichtet der [anonym gebliebene] Textautor von der nach wie vor herrschenden Unsicherheit über die Frage, wie denn der Weihrauchbaum äußerlich beschaffen ist: |

| "Vieles vom Weihrauchbaum liegt noch im

Dunkel: bisher hat man von dem Baumharz selbst genau so wenig wie

von seiner Blüte und Frucht etwas Gewisses erfahren können. Ein

Armenier hat [...] versichert, daß der Arabische Weihrauch nur aus

Ameisenhaufen herausgesammelt werden kann. Theophrast ist der Meinung, daß die Blätter des Weihrauchbaumes denen des Lorbeerbaums ähnlich sehen; Andere vergleichen die Blattform mit denen des Birnbaums, der Esche oder der Weide, noch andere wollen sogar eine Ähnlichkeit mit Fichten erkennen. [Sp. 1224/1225] Fazit: die Spezifika des Weihrauchbaumes bleiben bislang ungewiß, daher wird er zurecht den 'unbekannten Bäumen' zugeordnet." |

| Typisch für die Textvielfalt des ZEDLER: neben reinen Sach-Informationen finden sich auch Rezepte und hilfreiche Anweisungen, so etwa die Anleitung, wie mit Hilfe von Weihrauch innerliche Brustgeschwüre und das Seitenstechen (PLEURISIS) geheilt werden kann: |

|

| "Einem guten, süßen, wohlriechenden Apfel

schneide oben eine Kappe ab, höhle den Kern aus, so daß die Kerne

und das Gehäuse herauskommen, und fülle ihn anschließend mit

zerstossenem weißen Weihrauch, lege die Kappe wieder darüber, wickle

Hanf oder ein nasses Tuch rund um den Apfel und brate ihn in heißer

Asche, ohne ihn zu verbrennen. Danach schneide ihn in vier Teile und

gib sie dem Patienten zu essen. Tust Du das zwei oder drei Tage

nacheinander, wird das Geschwür aufgehen und brechen, auch wird der

Patitent vorhandenen Eiter abhusten können und zuletzt gesund

werden." [Sp. 1229/1230] |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1869 |

|

Otto Karl

Berg, auch Otto Carl Berg, war ein deutscher Botaniker und

Pharmakognost. Er veröffentlichte unter Anderem 1859 (später in

weiteren Auflagen) seine "Pharmazeutische

Waarenkunde". |

|

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

|

Bis in die neueste Zeit glaubte man zwei verschiedene Sorten von

Weihrauch, den ostindischen und den arabischen oder afrikanischen,

unterscheiden zu können. [...] Nach Hanbury's gründlichen

Untersuchungen ist jedoch mit Sicherheit dargethan, dass der meiste

Weihrauch von Boswellia papyrifera Hochst.

[...9, einem im Nordosten Afrikas, insbesondere auf der Somaliküste

in der Nähe vom Cap Gardafui einheimischen und sehr verbreiteten,

höchstens 20' hohen Baume kommt, dessen Aussenrinde sich in äusserst

dünnen, festen Blättern leicht ablöst, obwohl es wahrscheinlich ist,

dass Nordostafrika verschiedene Weihrauchbäume besitzt. Ebenso

scheint der an der Südostküste Arabiens in ungeheurer Menge

auftretende Weihrauchbaum einer besondern Art anzugehören, welche

Boswellia sacra genannt ist. Von der Somaliküste

gelangt der Weihrauch über Ostindien nach Europa. Es war daher zu

entschuldigen, dass man so lange Zeit einen ostindischen Weihrauch unterschied, um so mehr als Colebrooke im Jahre 1809 dort die Boswellia serrata auffand, welche man für die Stammpflanze des Weihrauchs hielt. Zwar liefert dieser Baum gleichfalls ein aromatisches Gummiharz, welches in jenen Gegenden Olibanum [S. 550/551] den Weihrauch ersetzt, es wurde aber niemals in grösserer Menge nach Europa ausgeführt. Zur Erlangung des Weihrauchs werden in den Stamm des Baumes verschiedene Einschnitte gemacht, aus denen der milchweisse Saft reichlich ausfliesst und nach dem Eintrocknen, je nachdem er am Stamme selbst gesammelt oder vom Boden aufgelesen ist, als bessere oder geringere Sorte unterschieden. Vaughan giebt fünf Sorten an, von denen im Handel jedoch meist nur folgende zwei vorkommen: a) Auserlesener Weihrauch, Olibanum electum. Diese Sorte besteht aus rundlichen, länglichen, oft tränenartigen, durchscheinenden, meist abgeschliffenen, leicht zerbrechlichen Körnern von verschiedener Grösse und gelblich-weisser, rötlicher oder auch bräunlicher Farbe, die aussen matt und weisslich bestäubt, im Bruch eben, wachsartig und durchscheinend sind. b) Weihrauch in Sorten, Olibanum in sortis. Dieser besteht aus unregelmässigen, oft durch Zusammenfliessen mehrerer Körner unförmigen, grossen, in der Regel dunkleren und durch fremde Substanzen verunreinigten Stücken, die aber im Übrigen denen der vorigen Sorte gleich sind. Der Weihrauch giebt ein fast weisses Pulver, riecht angenehm balsamisch und harzig. Beim Kauen wird er erst pulvrig, dann weich und weiss, macht den Speichel milchig, zerfliesst fast im Munde, wobei der geringe Rückstand sich an die Zähne klebt, und schmeckt aromatisch, kaum etwas scharf und bitter. In der Wärme schmilzt er unvollkommen unter Aufblähen, wobei der harzige Theil herausfliesst, verbrennt endlich mit heller, stark russender Flamme und verbreitet dabei einen starken balsamisch-harzigen Geruch. Mit Wasser zerrieben liefert er eine weisse Emulsion, in der man unter dem Mikroskop ausser kleinen, in Molekularbewegung befindlichen Körnchen zahlreiche grössere, runde oder unregelmässige Harzkügelchen bemerkt. In Alkohol ist er zum grössten Teil löslich. Der sogenannte wilde Weihrauch ist Fichtenharz, welches längere Zeit in Ameisenhaufen gelegen und - durch die Ameisensäure verändert - einige Ähnlichkeit mit echtem Weihrauch erhalten hat. |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1874 |

|

Eine klare qualitative Trennung des Weihrauchs nahm

Dr. Hermann Hager in seinem "Commentar

zur Pharmacopoea Germanica", Band 2 vor:

|

|

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1884 |

|

Reinhold Sigismund:

Die Aromata in ihrer Bedeutung für Religion, Sitten, Gebräuche, Handel und Geographie des Altertums bis zu den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Leipzig: Winter'sche Verlagshandlung, 1884. |

|

| Hinweis auf schwierige Erntebedingungen, a.a.O., S. 7. |

| Der Weihrauch war schon lange bei Aegyptern, Phöniciern, Persern und Juden im Gebrauche, ehe ihn Griechen und Römer kennen lernten. Homer erwähnt seiner noch nicht, Herodot aber schreibt Folgendes (lib. III, 107). „Arabien ist das einzige Land, in welchem der Weihrauch wächst, sowie Myrrhe, Kasia, Kinnamomum und Ledanum. Alle diese ausser der Myrrhe verschaffen sich die Araber auf beschwerliche Weise. Den Weihrauch bekommen sie mittelst Verbrennen des Styrax. Denn eben die Weihrauchbäume hüten geflügelte Schlangen von geringer Grösse, buntem Aussehen, und einer grossen Menge bei jeglichem Baume, diese lassen sich mit nichts anderem von den Bäumen vertreiben als mit Styraxdämpfen." |

| Der Autor geht dann auf Dasjenige ein, was Cajus Plinius der Ältere in seiner "Naturalis historia" eigenständig zum Thema beigebracht hat, insbesondere über Erscheinungsformen des Harzes und die Transportwege. "Plinius erwähnt, dass nach mancher Meinung der beste Weihrauch auf den Inseln bei Arabien wachse. Derjenige Weihrauch, welcher als runder Tropfen anhänge, werde männlich genannt, wahrscheinlich nach der Aehnlichkeit, den diese Form mit Hoden habe. Brüsteähnlich werde der Weihrauch, wenn sich an eine hängende Thräne eine nachfolgende ansetze, und diese Form geniesse besondere Gunst. Die durch das Schütteln abgegangenen Bröckchen nenne man Manna." (S. 10f.) |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| 1893 |

|

Muspratt's Theoretische, praktische und analytische CHEMIE in Anwendung auf Künste und Gewerbe. Von F. Stohmann in Leipzig und Bruno Kerl in Berlin. 4. Auflage, 4. Band: Harze und Balsame - Kupfer. Braunschweig: Friedrich Vieweg & Sohn, 1893. |

| Sätze aus dem Artikel in sinngemäßer Form: |

| Olibanum, Weihrauch. Dieses schon von Moses

erwähnte und von den Alten bei religiösen Ceremonien gebrauchte

Gummiharz ist der eingetronete Saft mehrerer Boswelliaarten, welche

[...] in Ostafrika, im Lande der Somalistämme, sowie in den

arabischen Küstenstrichen Hadramant, Schehr und Mahrah wachsen. Als

wichtigste Stammpflanze ist Boswellia Carterii

Birdw., welcher in den arabischen Weihrauchbezirken

Maghrayt d'sheebaz, von den Somali Mohr madow genannt

wird, zu bezeichnen. Andere Weihrauchbäume sind als Mohr

add (Boswellia Bhau-Dajiana Birdw.)

Beyo, Djau Der, Muchos, Mohr Dadbed von den Eingeborenen

benannt. Zur geeigneten Jahreszeit werden in den Stamm der Bäume Einschnitte gemacht, aus denen der Saft fortwährend und reichlich hervorfließt, so daß er zuweilen den ganzen Stamm überzieht und glänzend macht, bis sich die Wunden durch eingetrockneten Saft schließen; dieser wird dann abgeschabt und mit dem auf den Boden geflossenen und eingetrockneten gesammelt. Der nach Europa kommende Weihrauch wird hier ausgelesen, wodurch zwei Sorten, ausgelesener und ordinärer Weihrauch, entstehen. Der ausgelesene Weihrauch besteht aus rundlichen oder länglichen, tropfenförmigen, blaßgelben oder rötlichen, auf dem Bruche wachsglänzenden Stücken, welche außen bestäubt sind, im Munde erweichen, balsamisch bitter und scharf schmecken, schwach, angenehm balsamisch riechen und zerrieben ein weißes Pulver geben. Ordinärer Weihrauch sind die beim Auslesen übrig gebliebenen unreinen und dunkleren Stücke, die THUS genannt werden, gewöhnlich zu größeren Massen zusammengeklebt und mit Rindenstückchen verunreinigt sind. Der Gebrauch des Weihrauchs zum Räuchern in heidnischen Tempeln, der noch jetzt in katholischen Kirchen besteht, wurde durch die heidnischen Tieropfer veranlaßt, indem man durch die Weihrauch-Räucherungen die unangenehm riechenden Gase der zu verbrennenden Opfertiere zu verdecken suchte. [S. 109] |