| Dörfliche Siedelung und bäuerliches Gehöft dienen

in erster Linie wirtschaftlichen, insbesondere landwirtschaftlichen

Zwecken. Man sollte daher annehmen, daß für ihre Formen die Art und

Weise des landwirtschaftlichen Betriebes allein maßgebend wäre. Das

ist aber, wie die Forschung gezeigt hat, in so ausschließlicher

Weise keineswegs der Fall. Daneben wirken Väterbrauch und

Stammeseigenart, indem sie die Auswahl unter den verschiedenen

wirtschaftlich möglichen Siedelungs- und Gehöftformen bestimmen. So

werden diese Formen zum Ausdruck der besonderen Art des siedelnden

Volkstums, und in der Entwicklung von Dorf und Haus erblicken wir

wie in einem Spiegel die Geschichte des Volks, das sie schuf.

I. Aus der Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte

Lauenburgs.

Für die Siedelungsgeschichte des Herzogtums

Lauenburg ist die Tatsache grundlegend, daß die germanischen Stämme,

die seit den ältesten, überhaupt geschichtlicher Forschung

zugänglichen Zeiten im Lande gesessen hatten, in der Zeit der

sogenannten großen Völkerwanderung aus dem Lande verschwanden und

dem von Osten her sich vorschiebenden slavischen Volkstum Platz

machten. So kam es, daß mindestens 400 Jahre - von

spätestens 800 bis 1200 nach Christi

Geburt - das lauenburgische Land so gut wie ganz östlich jener Linie

lag, die Deutschtum und Slaventum schied, bis um 1200

die ostwärts zurückschlagende Welle deutschen Volkstums auch das

Gebiet des heutigen Kreises Herzogtum Lauenburg der deutschen Kultur

wieder gewann. So zerfällt die Volkstumsgeschichte unseres Gebietes

von selbst in drei Zeiträume, einen germanischen bis etwa 500

oder 800 nach Christi Geburt, einen slavischen bis

1200 und einen deutschen, dessen Dauer für die Zukunft

durch Verankerung unseres Volkstums im Heimatboden zu sichern die

Aufgabe der deutschen Gegenwart ist.

Welche Spuren haben diese Wandlungen des Volkstums in den Formen von

Dorf und Haus hinterlassen? Um die richtige Deutung dieser Formen zu

finden, werden wir die nach Osten und nach Westen angrenzenden

Gebiete zum Vergleich heranziehen müsssen und uns die äußeren

Schicksale des späteren Herzogtums Lauenburg zu vergegenwärtigen

haben.

Wann die germanische Zeit, die unsere Hünengräber getürmt hat, zu

Ende gegangen ist, das ist kaum genau zu bestimmen. Wir wissen nur,

daß anscheinend schon um das Jahr 160 nach Christi

Geburt die Hauptmasse der Langobarden, des zuletzt im

Lauenburgischen nachweisbaren germanischen Volkes, nach Süden

abzieht, um endlich nach heldenhaften Taten im heutigen Volkstum

Norditaliens aufzugehen. wo der Name der "Lombardei" heute noch von

den germanischen Einwanderern zeugt. Westlich der Elbe sind Reste

langobardischen Volkstums im Bardengau um Bardowiek sitzen

geblieben.Ob auch

1927/1 - 2

1927/1 - 3

im Lauenburgischen? Die Vorkämpfer der sogen.

Urgermanentheorie haben für das gesamte ostelbische Deutschland die

ununterbrochene Fortdauer germanischen Volkstums auch währeud der slavischen

Jahrhunderte behauptet. Nur habe sich eine dünne wendische Herrenschicht

darübergelegt. Ohne diese vorwiegend germanische Unterschicht sei der schnelle

Sieg deutscher Sptache und Kultur um 1200 ganz unerklärlich, meint

man. Aber darüber kann man verschiedener Meinung sein. Und irgendwelche wirklich

greifbaren Tatsachen lassen sich für diese "Urgermanentheorie" nicht beibringen.

Die gründliche Slavisierung unserer alten Ortsnamen spricht sogar entschieden

gegen ein Überdauern nennenswerter germanischer Volksreste. Man muß einmal

unsere Dorfnamen nachprüfen, - nicht wie sie heute lauten, sondern in der alten

Form, die uns das berühmte Zehntenregister des Bistums Ratzeburg aus der Zelt

um 1230 erhalten hat. Da heißt Holstendorf noch Slavicum

Pogatse" Wendisch-Pogeez. Ein

scheinbar so deutscher Name wie Schlagbrügge erseheint als Slaubrize,

Poggensee

hat seinen Namen nicht von einem See mit Poggen, sondern durch deutsche

Umdeutung des gut slavischen Pokense erhalten. Walksfelde heißt zwar schon

1230

Walegotesvelde, aber noch 1158 durchaus slavisch Walegotsa, und in derselben

Urkunde von 1158 - es handelt sich um die Ausstattung des neuen Bistums

Ratzeburg- wird ein slavisches Kolatza genannt, das schon 1174

Clotesvelde und heute

Horst (bei Schmilau) heißt. Nach diesem Befund erscheint es als höchstwahrscheinlich, daß nennenswerte langobardische Volksreste nördlich der Elbe

überhaupt nicht zurückgeblieben und die etwa vorhandenen rasch slavisiert waren.

Ums Jahr 800, als die freilich nicht im Sturm heranbrandende, sondern

unmerklich leise höher steigende Slavenflut ihren höchsten Stand erreichte,

verlief die Vorpostenlinie des Deutschtums etwa an der Westgrenze des Kreises,

der selber jedenfalls zum weitaus größten Teile dem Siedlungsgebiet der Polaben,

eines Stammes der wendischen Obotriten, angehörte. Genau abgesteckt worden ist

die deutsch-wendische Herrschaftsgrenze anscheinend in den letzten Lebensjahren

Karls des Großen. Nach der Beschreibung durch den Domherrn Adam von Bremen im

11. Jahrhundert verlief dieser Grenzzug, Limes Saxoniae oder

Saxonicus d. h.

"Sachsenmark" genannt, von der alten Ertheneburg bei Schnakenbeek nordwärts nach

Krüzen, die Au hinab bis zur Einmündung in die Linau bei Lütau, diesen Bach

hinab bis zur Delvenau, dann die Delvenau aufwärts bis zur Einmündung der

Hornbek, diese hinauf, dann über Talkau, zwischen Gr. und Kl. Schretstaken durch

zum Sirksfelder Wallberg, auch Koberger Wall genannt, von da in einer nicht

genauer feststellbaren Linie, vielleicht an der Barnitz entlang zur Süderbeste

und an dieser abwärts bis zu ihrer Einmündung in die Trave bei Oldesloe. Von da

ging die Linie die Trave aufwärts bis nördlich an Segeberg, über Bornhöved nach

Preetz ins Gebiet der Schwentine und diese abwärts bis zur Kieler Förde. Dies kann

aber lediglich politische Grenze, nicht Sprach- und Siedelungsgrenze gewesen

sein, denn die slavischen Ortsnamen herrschen noch viel weiter nach Westen bis

an den Sachsenwald.

1927/1 - 3

1927/1 - 4

Dahmker, Kasseburg, Sahms, Grabau, Pampau, Rülau

- bei letzteren mit der gleichen bezeichnend slavischen Endung wie in Gülzow,

Kollow usw. Im schon erwähnten Ratzeburger Zehntenregister von 1230

sind die Endungen -au und -ow noch ganz gleichmäßig: Pampowe,

Grabowe, Lutowe, Basdowe, Colodowe

(Kollow), Putrowe (Pötrau). Zu allem Überfluß aber

bezeichnet das Register ganz ausdrücklich die Bewohner folgender westlich oben

beschriebener Grenze gelegenen Dörfer als selbst noch um 1230

slavisch: Wankelowe (Wangelau), Elmhorst,

Grabowe, Grove, Slavicum Pampowe (Kl.

Pampau), Lelecowe und Cemerstorp - letztere beiden

heute nicht mehr feststellbar, aber alle sieben im Kirchspiel Siebeneichen

gelegen. Außer diesen Dörfern sind im Lauenburgischen, aber östlich der oben

bezeichneten Grenzlinie, noch Sciphorst, Slavicum Parketin

(Kl. Berkenthin) und Slavicum Pogatse (Holstendorf) als

Wendendörfer und folgerichtig ohne Angabe von Hufenzahl und Zehntleistung

aufgeführt. Der ganze Südwesten des heutigen Kreises Herzogtum Lauenburg, alles

Land südlich der Linie Kuddewörde-Grambek und westlich der Delvenau, gehörte

nicht zum politischen Herrschaftsgebiet des Stammes der Polaben, sondern zur

Mark Sadelbandia, und diese gehörte zum alten Herzogtum Sachsen, das von

Dortmund bis Kiel reichte und von 1142 bis 1180 in

Heirich dem Löwen seinen letzten und größten Herzog hatte. Ob der Name

"Sadelbandia" deutsch oder slavisch ist, läßt sich nicht bestimmt entscheiden,

auf jeden Fall aber war ums Jahr 1150 nur eine wenig zahlreiche

Bevölkerung slavischen, wahrscheinlich polabischen Stammes im Lande. Trotz der

politischen Herrscherstellung des Sachsenherzogs ist damals sicherlich noch

keine irgendwie nennenswerte Zahl deutscher, niedersächsischer Siedler im Lande

Sadelbandia vorhanden gewesen. Einen sehr großen Teil dieses Gebietes nahm der

alte Grenzwald ein, von dem heute in Sachsenwald und Hahnheide noch stattliche

Reste vorhanden sind, der aber zu jener Zeit wahrscheinlich noch in

geschlossenem Bestande bis weit über die heutige Straße Bergedorf-Schwarzenbek

südwärts gereicht hat.

Was ist nun nach 1230 aus der slavischen Bevölkerung im

Lauenburgischen geworden? Die sogen. Ausrottungstheorie nahm an, daß ein wahrer

Vernichtungskampf gegen das wendische Volk geführt worden sei, bis nichts mehr

übrig blieb. Aber für diesen Vernichtungskampf gibt es keinerlei Beweise, und

schon der verstorbene Prof. Hellwig-Ratztburg hat der "Verflüchtungstheorie" die

Frage entgegengehalten, woran denn eigentlich das Wendenvolk gestorben sein

solle? Etwa am Gram um die verlorene Nationalität? Oder ob die Wenden sich etwa

dem Genusse des Feuerwasser ergeben hätten, wie die Indianer in Nordamerika?

Auch von einer Auswanderung der Wenden wissen wir nichts. Die ganze Ausrottungs-

oder Verflüchtigungstheorie beruht auf einem Mißverständnis unserer Urkunden,

vorab des vielgenannten Zehntenregisters. Man hat gemeint: Da die Wenden keine

Einteilung der Feldmark in Hufen kannten und den kirchlichen Zehnten nicht zu

zahlen brauchten, so muß jedes Dorf, dessen Feldmark in Hufen liegt und dessen

Bauern den Zehnten zahlen, von deutschen Kolonisten besiedelt sein. Nach den

Urkunden,

1927/1 - 4

1927/1 - 5

insbesondere nach ausdrücklicher Angabe des

Zehntregisters, zahlten die Slaven statt des Zehnten drei wendische Scheffel

(Kuriz) Weizen, einen Topp Flachs, ein Huhn und einen Schilling vom Haken. Etwa

60 Jahre früher schrieb der Priester Helmold zu Bosau am Plöner

See in seine Slavenchronik: "Der Herzog (Heinrich der Löwe) schrieb den Slaven,

welche im Lande der Wagiren (Wagrien d. h Ostholstein), der Polaben, der

Obotriten und der Kicinen (bei Rostock) übriggeblieben waren, dieselben Steuern

an das Bistum vor, welche bei den Polen und (slavischen) Pommern erlegt werden,

d. h. von jedem Pfluge drei Scheffel Weizen und 12 Stück gangbarer

Münzen. Der Scheffel aber hieß bei den Slaven Curitce, und ein slavischer Pflug

wird zu zwei Ochsen und ebensoviel Pferden gerechnet." Es handelt sich also bei

den Slaven um eine Besteuerung der Gespannhaltung, dagegen beim Zehnten um einen

stimmten Ernteanteil. Für den Bischof brachte der Zehnte bedeutend mehr als die

wendische "Biskopnitza". Und der Graf von Ratzeburg bezog vom Kirchenzehnten der

meisten Dörfer auf Grund lehnsrechtlicher Übertragung die Hälfte für sich. Graf

und Bischof waren daher auf das Stärkste daran interessiert, daß ein Dorf

"deutsch" wurde statt "wendisch", d. h. daß es den Kirchenzehnten zahlte statt

der Biskopnitza. Oft hören wir daher, daß die Wenden eines Dorfes im Rechtswege

durch Kündigung ausgewiesen oder auf den kleineren Teil der Feldmark beschränkt

werden. So wird noch ums Jahr 1250 Wendisch-Pogez geräumt, mit

holsteinischen Siedlern besetzt und Holstendorf genannt. So muß es auch gekommen

sein, wenn neben einem deutschen Dorf ein gleichnamiges Wendendorf steht wie

Slavicum Karlowe (neben Karlow), Slavicum Turowe (Kl.

Thurow), Slavicum Sethorp (neben Seedorf), Slavicum Sakkeran

(neben Segrahn), Slavicum Sirikesvelde (neben Sirksfelde),

Slavicum Sarowe (Kl. Sarau). Nun leisten aber alle diese als

wendisch aufgeführten Dörfer den Zehnten. Sind etwa auch von hier später die

Wenden vertrieben worden? Aber wohin dann? Und waren in dieser Zeit gewaltigsten

Bedarfes an deutschen Arbeitskräften für das ganze weite ostelbische Land auch

genügend deutsche Bauernsöhne jederzeit aufzutreiben? Da ist es doch wohl die

nächstliegende Lösung, daß man eben die Wenden zu Deutschen gemacht und sie

dadurch zur Zehntleistung verpflichtet hat, indem man ihnen das deutsche Recht

verlieh. So scheint es z. B. in Lütau gegangen zu sein. "Im Dörfe Lütau", sagt

das Zehntregister, "hat der Graf Reinold den Zehnten besessen, der die Äcker des

Dorfes in der Art und Weise eines Lehens zehntbar gemacht hat. Anscheinend ist

also hier deutsches Recht auf die slavischen Bewohner übertragen worden,

ähnlich, wie es 1220 mit den Wenden in Brüsewitz bei Schwerin

urkundlich geschehen ist. Man darf ruhig annehmen, daß die Aufnahme von Wenden

ins deutsche Recht keineswegs selten gewesen ist. Woher stammt denn sonst die

große Zahl slavischer Namen, die Witte in "deutschen" Dörfern Mecklenburgs

nachgewiesen hat? Man versteht unsere Urkunden, vor allem wiederum das

Zehntregister, gründlich falsch, wenn man sie als eine Art

Nationalitätenkataster liest. Den Ausstellern und Empfängern der Urkunden war

die Herkunft der Kolo-

1927/1 - 5

1927/1 - 6

nisten - von deutschen oder wendischen Eltern -

gleichgültig, ihnen kam es auf die Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse an. Wenn

ein Wende es übernahm, Zins und Zehnten zu entrichten wie die deutschen

Einwanderer, - warum sollte man ihm deutsches Recht verweigern? Bei den oben

erwähnten sieben Dörfern des Kirchspiels Siebeneichen in der alten Sachsenmark

Sadelbande, die das Zehntenregister ausdrücklich als "slavische Dörfer"

bezeichnet, werden in der Tat Hufen nach deutscher Art aufgeführt, aber der alte

slavische Charakter dieser Gegend kommt noch darin zu deutlichem Ausdruck, daß

in Sadelbande nicht der volle Zehnte gegeben wird, sondern "nach einer sehr

schlechten Gewohnheit", wie der geistliche Verfasser unzufrieden bemerkt, nur

vier Scheffel Weizen von der Hufe. Das muß auf die alte Biskopnitza zurückgehen.

Man merkt deutlich, wie sich hier der Übergang der slavischen Bewohner der

Landschaft Sadelbande, d. h. also des ganzen Gebietes zwischen Elbe, Bille,

Hornbek und Delvenau, aus wendischen in deutsche Rechtsverhältnisse vollzieht.

Worin nun freilich die Vorteile deutschen Rechtes gegenüber der höheren

Belastung bestanden, können wir nur ungefähr sagen. Jedenfalls war der Inhaber

deutschen Rechtes nicht hörig, sondern freien Standes. Ob aber, wie man wohl

behauptet hat. zum deutschen Rechte das erbliche Nutzungsrecht am Grund und

Boden gehört habe, ist ungewiß. Wahrscheinlich hatte nur ein Teil der deutschen

Einwanderer verbrieftes Erbrecht an seiner Scholle. Die Regel bildete das

Erbrecht nur da, wo der Grund und Boden erst vom Urwald geklärt oder entsumpft

werden mußte, wie es etwa in dem breiten waldbedeckten Küstenstreifen von Lübeck

bis Greifswald und Wolgast der Fall war. Das ist das Hauptgebiet der sogen.

Hagendörfer oder Waldhufendörfer. Wo aber der Boden schon in der Wendenzeit

urbar gewesen war, ist erbliches Nutzungsrecht bei den deutschen Kolonisten die

Ausnahme gewesen. Freies, aber kündbares Pachtrecht war die Regel. Eine Gefahr

für ihre oder ihrer Kinder Stellung haben die deutschen Kolonisten im Mangel der

rechtlich verbrieften Erblichkeit nicht erblickt, da es für die Grundherrschaft

geistlicher wie weltlicher Art kaum eine andere Nutzungsweise als durch

bäuerliche Erb- und Zeitpächter gab. Denn den landwirtschaftlichen Großbetrieb

hat, abgesehen von ein paar Gutswirtschaften der Mönchsklöster, erst die Neuzeit

verbreitet. Der einzige nachweisbare Fall von Bauernlegung schon im Mittelalter

in unserer Gegend geht denn auch von geistlicher Seite aus. Es handelt sich um

die Verwandlung des Dorfes Rodemuszle (Römnitz gegenüber der Stadt

Ratzeburg) in einen Gutsbetrieb des Domkapitels zu Michaelis 1285.

Dazu wurde den Bauern ein Jahr und vierzehn Wochen vorher gekündigt, beim Abzug

der Wert der Häuser und der Meliorationen durch von beiden Seiten ernannte

Taxatoren abgeschätzt und der Schätzungswert den abziehenden Pächtern

ausgezahlt. Die Bauern, deren Namen rein deutsch ohne allen wendischen

Beigeschmack lauten, konnten also hier von bei Grundherrschaft in aller Form

Rechtens gekündigt werden. Hörig waren sie nicht. Solche freien bäuerlichen

Pächter nennt der "Sachsenspiegel", das berühmte niedersächsische Rechtsbuch, um

1230 "Landseten", Landsassen. Aber solche Kündigung war eben

seltene Aus-

1927/1 - 6

1927/1 - 7

nahme, denn der Ritter des Mittelalters war kein

Landwirt, sondern Soldat, Verwaltungsmann und Grundrentenbezieher, wie es heute

noch der westdeutsche Adel größtenteils ist. Die zahlreichen Pachtbauern des

westfälischen oder ostfriesischen Adels sitzen seit langen Geschlechterfolgen

auf ihren Stellen. Auch für Ostholstein ist Ansiedelung mit tatsächlicher, aber

nicht rechtlich erzwingbarer Erblichkeit der Hufen im Mittelalter die Regel

gewesen. "Die Ansiedler mögen auf die ausdrückliche Versicherung der Erblichkeit

kein besonderes Gewicht gelegt haben, denn daß man sie und ihre Nachkommen auf

den Stellen ließ, solange sie ihre Heuer bezahlten, lag im Interesse des Herrn

selbst", schreibt Max Sering in seinem großen Werke über Erbrecht und

Agrarverfassung in Schleswig-Holstein mit Bezugnahme auf das ehemals slavische

Ostholstein.

Ein anderes Gesicht bekam aber diese Rechtslage, als mit dem Niedergang des

Rittertumes der ostelbische Ritter zum eigenen Betrieb der Landwirtschaft im

Großen überging. Da ist ein großer Teil der Bauernhufen vom Grundherrn

eingezogen und zu adeligen Großgütern zusammengeschlagen worden, zumal als im

sechzehnten Jahrhundert die Getreide-, Fleisch- und Wollpreise auf das Doppelte und

Dreifache emporschnellten und zur Eigenwirtschaft lockten. Zur Bewirtschaftung des

umfangreichen Hoffeldes, das so aus den Feldmarken niedergelegter, d. h. dem

"Bauernlegen" zum Opfer gefallener Dörfer zusammenwuchs, dienten die Hand-

und

Spanndienste der verschont gebliebenen Bauern. Zu einer Leibeigenschaft wie in

Ostholstein ist es aber im Lauenburgischen nicht gekommen. Dazu war der Einfluß

der seit 1689 regierenden hannöverschen Landesherrschaft dem Adel gegenüber zu

stark. Dem Einfluß Hannovers war es auch zuzuschreiben, daß das alte Zinsverhältnis

der Bauern durch das erbliche Meierrecht, wie es im Lüneburgischen herrschte,

verdrängt wurde. Nur auf den adeligen Gütern Wotersen, Lanken und Seedorf

genossen die Bauern kein Erbrecht. Die Hofdienste betrugen im Durchschnitt für den

Vollhufner wöchentlich zwei Tage Spanndienst und zwei Tage Handdienst, für

Teilhufen weniger. Die Kätner leisteten Handdienste, oft nur einen Tag in der

Woche. Die Hofdienste waren jedoch für die einzelnen Güter verschieden, aber

nach dem Herkommen unabänderlich bestimmt. Im Zeitalter des absoluten

Fürstentums, dessen glänzendste Vertreter die preußischen Könige Friedrich Wilhelm

I.

und Friedrich der Große waren, wurde wie in Preußen so auch im Kurfürstentum

Hannover eine allgemeine Reform der bäuerlichen Verhältnisse in Angriff genommen,

die darauf hinauslief, den Bauern wirtschaftliche und rechtliche

Ellbogenfreiheit zu schaffen. Dazu gehörten die sogen. Verkoppelung und

Gemeinheitsteilung, über die noch zu sprechen sein wird, sodann die Ablösung

aller Hofdienste gegen billige Entschädigung (Dienstgeld), gleichmäßige Festsetzung

der Dömanialgefälle usw. Erhalten blieben nur die sogen. Burgfestedienste für

öffentliche Zwecke, bis 1869 auch ihre Ablösung gegen eine entsprechende

Geldabgabe erfolgte. Schließlich ist am 14. August 1872 durch

preußisches Gesetz

das alte Meier- und Erbzinsrecht in Eigentum übergeführt und durch ein

weiteres Gesetz vom 21. Februar 1881 betreffend das Höferecht

1927/1 - 7

1927/1 - 8

im Herzogtum Lauenburg die Rechtsgrundlage

geschaffen, um die Bauernstellen auch für die Zukunft im Besitze der alten

Bauernfamilien zu erhalten. Wirkt doch nichts verheerender für ein Volk, als

wenn der Grund und Boden, diese Grundlage des gesamten Volkslebens, zur

Handelsware und seinen Besitzern nicht mehr als das kostbare Erbteil der Väter

erscheint, das zu pflegen und kommenden Geschlechtern zu erhalten heilige

Pflicht ist, sondern nur noch unter dem Gesichtspunkt des höchsten erzielbaren

Verkaufspreises betrachtet wird.

II. Die lauenburgischen Dörfer.

Es ist seit langer Zeit aufgefallen, daß die

Anlage der Dörfer in den verschiedenen Gebieten Norddeutschlands

beträchtliche Unterschiede ausweist, die sich nicht durch die

Verschiedenartigkeit der örtlichen Lage und der Bodenverhältnisse

erklären lassen. Man hat daher die Gründe der Entstehung unserer

Dorfformen großenteils in geschichtlichen und völkischen

Verhältnissen suchen müssen. Eine besonders auffallende Form der

Dorfanlage und daher wohl auch diejenige, die zuerst die

Aufmerksamkeit der Geschichtsforscher in besonderem Maße auf sich

zog, sind die sogenannten Rundlinge. Wir haben sie im

Lauenburgischen nicht selten, wenn sie auch namentlich seit der

Verkoppelung durch Verlegung der Hofstellen vielfach verändert und

daher auf den heutigen Meßtischblättern schwerer zu erkennen sind

als auf den alten Flurkarten des 18. Jahrhunderts.

Diese sind daher auch die Grundlage der beigefügten

Kartenzeichnungen. Brunstorf Abb. 1) ist als besonders

großes und schönes Beispiel der Rundlingsgruppe gewählt worden.

Diese ist gerade in der alten Landschaft Sadelbande zahlreich

vertreten. Havekost, Möhnsen, Kasseburg, Hohenhorn, Dassendorf,

Talkau, Koberg sind alte Rundlinge. Bezeichnend für diese Dorfform

ist die hufeisenförmige Anordnung der alten Bauernhöfe um einen

geräumigen Dorfplatz, der nicht gerade kreisrund zu sein braucht,

aber doch etwa ebenso breit wie lang ist. Oft enthält er den

Dorfteich, nicht selten auch die Kirche. Alle Gehöfte kehren dem

Dorfplatz ihre Einfahrt zu. Dieselbe Art der Dorfanlage ist im

westlichen Mecklenburg, so auch im Lande Boitin, dem Kerne des

Bistums und späteren Fürstentums Ratzeburg um Schönberg sehr

verbreitet, kommt aber weiter westlich des Kreises Herzogtum

Lauenburg, z. B. schon im mittleren und westlichen Holstein so gut

wie gar nicht vor. Die Verbreitung des Rundlings reicht also

ziemlich genau so weit nach Westen wie die Verbreitung der

wendischen Ortsnamen. Das bewährt sich auch weiter südlich im

Hannöverschen, wo die Rundlings- und Wendengrenze zusammen die

Ilmenau aufwärts an Lüneburg vorbei, dann die Ise abwärts bis nach

Gifhorn und schließlich längs der Ohre zur Elbe unterhalb Magdeburgs

verlaufen. Diese Beobachtung schien den schlüssigen Beweis zu

liefern, daß der Rundling von den Wenden ausgebildet sein müsse.

Allerdings mußte es gegen diese Annalune Bedenken erwecken, daß im

ganzen eigentlichen altslavischen Siedelungsraum zwischen Oder und

Ural der Rundling fehlt. Seine Verbreitung erstrebt sich somit über

lauter Gebiete, die bis zur Völkerwanderung germanisch gewesen und

erst seit dem 5. oder

1927/1 - 8

[Nicht paginierer

Einschub: Beidseitig bedruckte große Abbildungen:]

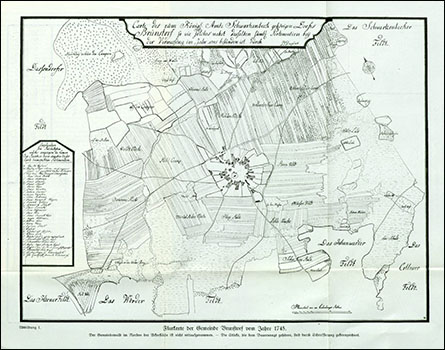

Abbildung 1.

Flurkarte der Gemeinde Brunstorf

vom Jahre 1745.

Der Gemeindewald im Norden der Ackerfläche ist nicht mitaufgenommen.

-

Die Stücke, die dem Bauernvoigt gehören, sind durch Schraffierung

gekennzeichnet.

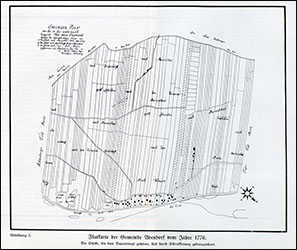

Abbildung 2.

Flurkarte der Gemeinde Fuhlenhagen

vom Jahre 1748.

Die Stücke, die dem Bauernvoigt gehören, sind durch Schraffierung

gekennzeichnet.

1927/1 - 9

6. Jahrhundert nach Christi Geburt

von den Slaven besetzt worden sind. Man hat daher vermutet, daß der Rundling

nicht eigentlich eine Lieblingsform slavischer Niederlassung sei, sondern in dem

Grenzgebiete, wo sich deutsche oder germanische Siedler mit Slaven stießen und

drängten, sich die Rundform bei beiden Parteien besonderer Beliebthrit erfreut

habe, weil sie sich vor allen Dorfformen durch ihre Verteidigungsfähigkeit

auszeichne. Daran ist allerdings soviel richtig. daß die gegenseitige schnelle

Nachbarhilfe bei der Siedelung in Rundlingsform besser gewährleistet ist als bei

irgend einer anderen, weiter auseinandergezogenen Form der Niederlassung. An

eine Verteidigung gegen regelrechte kriegerische Unternehmungen darf man dabei

freilich nicht denken. Es ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß

die Kräfte der Bewohner eines solchen Runddorfes auf keinen Fall dazu

ausreichten, um einen etwa rund um das Dorf gezogenen Wall oder Palisadenzaun

genügend zu besetzten und ernstlich zu verleidigen. Außerdem würde, da ja der

Dorfplatz zur Aufnahme des Viehes diente, das Hineinschießen etlicher brennender

Pfeile in einem solchen Kraal voll zusammengepferchten Viehes genügt haben, um

unter letzterem eine solche Panik zu erzeugen, daß jede Verteidigung unmöglich

gewesen wäre. Nun kommen aber auch Rundlinge in unbestritten germanischen

Gegenden wle Südschweden und namentlich Ostfriesland vor, wo der völlig rein

ausgebildete Rundling geradezu die allgemein übliche Siedlungsform der ältesten

Zeit ist. Nördlich Emden auf der Halbinsel Krummhörn findet man noch heute über

dreißig untadelige Rundlinge, in den übrigen ostfriesischen Marschen ist diese

Dorfform erst in jüngerer Zeit meist der Einzelhofsiedelung gewichen. Auch im

westdeutschen Binnenlande, wo das scheinbar völlig regellose Haufendorf

herrscht, fanden sich bei näherem Zusehen Dörfer. die aus alten Rundlingen oder

"Platzdörfern" dadurch hervorgegangen waren, daß der Dorfplatz in Hausplätze

aufgeteilt und zugebaut worden war. Somit scheint der Rundling den Germanen ganz

allgemein nicht fremd gewesen zu sein, sich aber nur in gewissen Außenbezirken

gehalten zu haben, während er im Kernland durch das regellose Haufendorf

verdrängt wurde. Warum behauptete der Rundling sich nicht im germanischen

Kernlande zwischen Elbe, Rhein und deutschem Mittelgebirge? Das Haufendorf ist

volkreicher als der Rundling, der nur für eine begrenzte Zahl von Hofstellen

Raum bietet. Mehr Volk auf derselben Feldmark setzt aber eine höhere Stufe der

Landwirtschaft voraus, da ja Einfuhr von Getreide aus der Ferne für die ältere

Zeit nicht in Betracht kommt. Nun wissen wir, daß bei den Germanen der Zeit um

Christi Geburt der Ackerbau zwar durchaus geläufig, jedoch für die

Volksernährung von geringerer Bedeutung war als die Viehzucht. Da die Düngung

den Germanen noch nicht bekannt gewesen zu sein scheint, mußte man das Land

jahrelang in Dreesch liegen lassen und beweiden, bevor man wieder Getreide darin

säete. Das germanische Vieh wird von römischer Seite als klein und unansehnlich

geschildert, es mag wohl auch wenig Milch gegeben haben, da von rationeller

Fütterung keine Rede sein konnte. Die Kühe ernährten sich auf der Weide und

kannten ursprünglich kein Dach über

1927/1 - 9

1927/1 - 10

dem Kopfe, selbst im Winter. Wir werden bei der

Erörterung des Bauernhauses erkennen, daß die "Kübbungen", die als Ställe

dienen- hier zu Lande sagt man "Assiden" - eine nachträgliche Errungenschaft des

niedersächsischen Hausbaues sind. Ursprünglich blieb also der Stolz und Reichtum

des germanischen Hofbesitzers, sein Viehstapel, Tag und Nacht, Sommer und Winter

unter freiem Himmel - bei gutem Wetter tagsüber unter der Aufsicht des

Gemeindehirten mit der gesamten Herde der Dorfgenossen zusammen auf der

gemeinsamen Weide der Markgenossenschaft, bei schlechtem Wetter und des Nachts

auf dem Dorfanger, wo der Dorfteich als Viehtränke diente. Dieser Dorfanger ist

das eigentliche Kernstück des Rundlings, auf ihm war das Vieh gesichert gegen

Verlaufen und Viehdiebstahl. Eben daher kommt es auch, daß die meisten Rundlinge

bis in die neueste Zeit hinein nur einen einzigen Zufahrtsweg besaßen,

gewissermaßen den erweiterten Kopf einer Sackgasse bildeten und daß an dieser

einzigen Zu- und Ausfahrt gerne die Kate des Gemeindehirten lag. Der Rundling

war also eine Dorfform, die einem Landwirtschaftsbetrieb mit stark vorwiegender

Viehwirtschaft ohne Stallfütterung und ohne staatlichen und polizeilichen Schutz

gegen Viehdiebstahl angemessen war. Für ausgedehntere Ackerwirtschaft dagegen

ist eine Dorfform mit einem einzigen Ein- und Ausfahrtsweg, wo sich in der

Bestellungszeit alle Aekergespanne und in der Erntezeit alle vollen und leeren

Erntewagen der ganzen Dorfschaft beständig kreuzen und einander behindern

müssen, im höchsten Grade unbequem und unzweckmäßig. Mit einem modernen Ausdruck

könnte man also sagen: Der Rundling entsprach sehr extensiver Wirtschaftsweise.

Also verschwand er auch, wo die Wirtschaft intensiver wurde, der Ackerbau

vordrang und im Zusammenhang damit die Bevölkerung zunahm. Der Rundling

behauptete sich, wo die Klimaverhältnisse den Vorrang der Viehwirtschaft mit

Weidegang dauernd aufrecht erhielten, wie in den Nordseemarschen, oder wo die

Bevölkerung lange dünn blieb, wie in den Landen, die vom 5. bis

zum 12. Jahrhundert wendisch geworden waren, und wo die

Wirtschaftsweise seit der Germanenzeit wohl eher noch einen Rückschritt gemacht

hatte. In diesem Sinne kann man dann also wohl auch den Rundling mit den Wenden

in Verbindung bringen, daß sie seinen Vorgänger, das Platzdorf, von ihren

germanischen Vorgängern übernahmen, und die Rundlingsform vielleicht sogar erst

recht regelmäßig ausbildeten, eben weil sie auf der Stufe extensiver

Viehwirtschaft stehen blieben. Daß die Rundlinge so oft slavische Namen haben,

obwohl sie wahrscheinlich zum großen Teile uralte Platzdörfer germanischer

Herkunft sind, geht auf die Tatsache zurück, daß die Slaven das ostelbische Land

wohl fast menschenleer vorgefunden haben.

Daß die seit dem 12. Jahrhundert ins Land kommenden deutschen

Kolonisten nicht sofort die intensiven Wirtschaftsformen des westelbischen

Mutterlandes ins Wendenland verpflanzen konnten, ist leicht einzusehen, wenn man

die Frage aufwirft, wo denn damals der Bauer östlich der Elbe überschüssiges

Korn zu Markte bringen sollte? Es ist allgemein koloniale Art, die

Erzeugungskräfte des Bodens nicht sofort auf das äußerste anzuspannen. Erzeugt

doch selbst heute noch der

1927/1 - 10

1927/1 - 11

amerikanische Farmer nur halb soviel an Getreide

vom Hektar Ackerland wie der deutsche Landwirt auf seinen durchschnittlich

geringeren und mehrere Jahrtausende länger zum Ackerbau herangezogenen Böden.

Daß auch die deutschen Kolonisten noch Rundlinge angelegt haben, ist daher nicht

zu verwundern. Für Mecklenburg ist die Anlage deutscher Kolonistendörfer in

Rundlingsform "von wilder Wurzel", d. h. auf bisher unberührtem Urwaldboden, uns

sicher bezeugt. Nördlich der Bahnlinie Güstrow-Teterow erscheinen auf alten

Karten drei Rundlinge namens Zierhagen, Warnkenhagen und Wattmannshagen. Heute

sind sie längst durch das Bauernlegen zu Gütern gemacht und ihre Dorfform

unkenntlich geworden. Daß es aber deutsche Neugründungen sind, zeigt die

Namensendung "hagen". Für Lauenburg liegt es nahe, etwa gerade Brunstorf für

eine deutsche Neugründang zu halten, da das Dorf im Zehntenregister von

1230 noch nicht genannt wird, wohl aber 1299, - da es

ferner den Namen eines deutschen Gründungsunternehmers enthalten könnte und da

es endlich für einen Rundling außerordentlich umfangreich angelegt ist, indem

Rundlinge alter Art mit slavischen Ramen nicht über 8

Bauernstellen zu enthalten pflegen. Nicht ohne Bedeutung für diese Frage wäre es

festzustellen, wo der Name Hamester bis in die Siedelungszeit zurückgeht. Auf

den alten Flurkarten von Hohenhorn und Brunstorf - letztere ist dieser Arbeit

beigefügt - aus den Jahren 1745 und 1746 fehlt in

der Liste der Grundbesitzer der sonst so weit verbreitete Familienname

Burmeister. Dieser Name ist ursprünglich die Amtsbezeichnung für den

Gemeindevorsteher oder, wie man im 18. Jahrhundert sagte, den

Bauervogt. Dagegen findet sich in Brunstorf 1745 ein Hufner Hans

Hofemeister, in Hohenhorn ein Claus Hovemeister. Der letztere ist jedenfalls

dieselbe Person, die im Kornregister von 1725 als Claus Hahmester

in Hohenhorn anfgeführt, vom nächsten Jahre ab aber als "Hoffemeister"

weitergeführt ist. Auch in Kröppelshagen, dessen Name ja schon das alte

Hagendorf, die Rodung deutscher Kolonisten verrät, kennt das Kornregister von

1725 einen Carsten Hahmester.

Weiter erscheinen im Kornregister von 1761 in dem deutschbenannten echten

Rundling Dassendorf zwei Bauern und in Brunstorf noch ein Bauer namens

"Hoffemeister", die alle drei beim Jahre 1762 als "Hamester"

wiederkehren. Daraus

ergibt sich ganz offensichtlich, daß die Schreibung "Hovemeister" und

"Hofemeister" auf den Flurkarten von 1745/46 nichts anderes ist als nach der üblen

Gewohnheit jener Zeit eine falsche Verhochdeutschung von Hamester. Dieser Name

hat mit Hofmeister nichts zu tnn, sondern gehört zu dem in Mecklenburg und

Vorpommern weitverbreiteten Familiennamen Hagemeister. Das aber ist die alte Amtsbezeichnung

des Gemeindevorstehers oder Bauervogtes in den sogen. Hagendörfern, d. h den oben

genannten Dörfern "van wilder Wortelen", wie es im Sachsenspiegel, der berühmten

Aufzeichnung niedersächsischen Rechtes aus dem 13. Jahrhundert heißt. Solche

Dörfer, deren Flur erst durch die deutschen Einwanderer urbar gemacht werden mußte,

liegen dichtgedrängt in dem breiten Urwaldstreifen, der sich in wendischer

Zeit von Lübeck über Grevesmühlen, Doberan und Rostock bis nach Stralsund und

Greifswald hinzog. Die Dörfer, die

1927/1 - 11

1927/1 - 12

hier entstanden, tragen meistens die Endung

"-hagen", d. h. "-wald". Durchweg zeigen sie nicht die Rundform, sondern sind im

Gegensatz zum Rundling an einer langen "Dorfstraße" - wenn man überhaupt von

einer solchen sprechen darf -, manchmal nur an EINER Seite dieser Straße mit oft

recht beträchtlichen Abständen zwischen den einelnen Gehöften zu einer langen

Reihe auseinandergezogen. Der Grund dieser Anlage ist darin zu suchen, daß man

bei solcher Gestalt von Dörfern "aus wilder Wurzel" auf Urwald- oder Sumpfboden

jedem Kolonisten seine Hufe in einem einzigen langen Streifen zuzumessen

pflegte. Dieser lange Landstreifen stieß im rechten Winkel auf die Dorfstraße,

und hier wurde das Gehöft angelegt. Die Entstehungsweise muß man sich wohl so

denken, daß zunächst die Dorfstraße quer durch das für die neue Feldmark

angewiesene Stckk Urwald frei gemacht und an dieser Dorfstraße jedem

Kolonisten seine bestimmte Breite zugemessen wurde, wo er sein erstes primitives

Blockhaus bauen und von wo er sich in den Wald hineinroden konnte, bis er an die

Grenze der Feldmark stieß. In den nordwestdeutschen Moorkolonien, den sogen.

"Fehnen", die allesamt so angelegt sind und noch heute ebenso neu angelegt

werden, nennt man das Recht des Kolonisten, in der Breite seines Kolonates bis

an die Grenze der Feldmark mit der Abtorfung und Kultivierung vorzurücken, das

"Aufstreckungsrecht". Dieses Verfahren scheint im Lauenburgischen im Gegensatz

zu Mecklenburg bei Walddörfern nicht üblich gewesen zu sein; weder die

Sachsenwalddörfer, noch etwa das Hagendorf Fuhlenhagen (Abb. 2)

zeigt die gewöhnliche Flur - und Dorfgestalt der Waldhufendörfer. Dagegen haben

wir in ganz unmittelbarer Nähe die genau entsprechenden Dorfanlagen auf Boden,

der zwar nicht dem Urwald, wohl aber dem Wasser erst von den deutschen

Kolonisten abgerungen werden mußte, in den Vierlanden und der ehemals

lauenburgischen Artlenburger Marsch (Abb. 3).

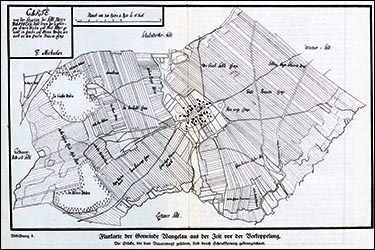

Abbildung 3.

Flurkarte der Gemeinde Avendorf

vom Jahre 1776.

Die Stücke, die dem Bauernvogt gehören, sind durch Schraffierung

gekennzeichnet.

Der Unterschied dieser

sogen. Marschhufendörfer gegen die Waldhufen oder Hagendörfer besteht nur darin,

daß in der gänzlich ebenen und von natürlichen Geländehindernissen freien

Marsch die Abgrenzung der parallel laufenden langen Hufenstreifen mit fast

mathematischer Genauigkeit durchgeführt werden konnte. Als Dorfstraße ergab sich

in dem feuchten Lande ganz von selbst der einzige zu allen Jahreszeiten

begehbare trockene Verbindungsweg in der Marsch: der Deich. Überhaupt ist der

Deich das Rückgrat der Marsch. Bis zur Anlage der Deiche war die ganze

Elbniederung von den Lauenburger Höhen bis nach Bardowiek der Überschwemmung

durch die von der Meeresflut zurückgestauten Wassermassen des Elbstromes zweimal

täglich ausgesetzt. In dem jetzigen Unterlauf der Neetze, der Ilmenau und der

Luhe auf den Strecken, deren Stromrichtung der Hauptrichtung des Elbstromes

entspricht, haben wir nicht eigentlich Nebenflüsse, sondern den früheren

südlichsten Elbarm vor uns. Dieser südlichste Elbarm ist höchstwahrscheinlich

noch im 13. Jahrhundert der Hauptarm des Stromes gewesen. Um etwa

1250 hat aber die Elbe, deren Bett ja damals noch keinerlei

Regelung durch den Menschen erfuhr, eine Stromversetzung weiter nordwärts

vollzogen, so daß ihr Hauptarm nunmehr das Bett der heurigen Ilau mit ihren

oberen Teilen Landwehr-

1927/1 - 12

1927/1 - 13

und Schnedegraben benutzte. Um 1300

muß dann eine weitere noch erheblichere Stromversetzung noch weiter nordwärts

eingetreten sein, so daß nunmehr der Arm mit der stärksten Wasserführung hart

unter dem nördlichen Geestufer daherfloß und die Ortschaften Avendorf und Tespe

vom Nordufer auf das Südufer der Elbe verlegt wurden. Mit dieser Verlegung des

Elbstromes wird auch die Teilung des alten, schon im Zehntenreister als

Kirchdorf aufgeführten Hagede in Geesthacht und Marschacht zusammenhängen.

Hierenach ist es begreiflich, daß bis 1816 der nördliche Teil der

Elbmarschen von der Delvenau bis Geesthacht etwa bis zur Hälfte der Talbreite

lauenburgisch war. Die Kolonisation des Marschlandes war jedenfalls von der lauenburgischen

Seite her in Angriff genommen worden. Diese lauenburgische Siedlungstätigkeit hat

ihre Südgrenze vermutlich in der Ilau und dem sie fortsetzenden Schnedegraben gefunden, denn an dieser endet

heute

noch das Gebiet der gleichmäßigen, langgestreckten und durch rechtwinklig zur

Stromrichtung gezogene, gleichlaufende Gräben abgegrenzten Ackerstücke. Das jetzige Elbbett wird zu Beginn der Siedlung

nur schmal gewesen sein, da seine Wasserführung jedenfalls gering

war, und wird kein Kulturhindernis gebildet haben. Ein Beweis

dafür ist der Umstand, daß bis in die neueste Zeit hinein Bauern

der Lauenburger Geest Besitzteile in der jetzt linkselbischen Marsch und

umgekehrt Marschbewohner Besitzteile auf der nordelbischen Geest

hatten. Dieser Zustand wird jedoch durch Kauf und Austausch immer

mehr beseitigt. Auch die ganz nach demselben System mit Marschhufendörfern

besiedelten Vierlande, die ja heute noch nördlich des

Hauptarmes der Elbe liegen, waren lauenburgisch bis 1420, wo sie von

den Städten Hamburg and Lübeck in gemeinsamer Fehde dem Herzog von Lauenburg abgenommen wurden, um zunächst

"beiderstädtisch", seit 1868 hamburgisch zu werden.

Wer waren nun die Siedler und Deichbauer in den lauenburgischen Marschen? Früher

riet man auf Holländer, die ja im 12. und 13. Jahrhundert bei der Urbarmachung

sumpfiger Niederungen in

ganz Norddeutschland eine wichtige Rolle gespielt haben. Die älteste

Siedelung im Elbtal wird das jetzige Artlenburg sein, das auf einer

flachen sandigen Erhöhung liegt und wo eine der wichtigsten mittelalterlichen Straßen

- der Straßenzug Braunschweig-Gifhorn-Lüneburg-Bardowiek das Elbtal durchschnitt, um sich am

Nordufer der Elbe bei der alten Ertheneburg unweit Schnakenbeck zu gabeln.

Darauf beruhte die Bedeutung und die reiche Geschichte der Ertheneburg. Die eine Straße ging im Zuge der heutigen Bahn nach Lübeck.

Von ihr zweigte eine andere ab, die ins Ostland nach Rostock und

Stralsund führte und die wir durch einen eigentümlichen Rechtszug

kennen, auf den man sich noch im 16. Jahrhundert gegen das pommersche fürstliche Hofgericht zu Wolgast berief. Da ging die Berufung vom

Kirchspielsgericht Pütte bei Stralsund an das Burglehen

in Loitz, vou da an das Buch oder den Stapel in Schwerin, vou da endlich an das

Kirchspiel zu Siebeneichen. Hier muß also das Markding der Grenzmark Sadelbande gehalten

worden sein, und daß die Dingstatt, an der

die dingpflichtigen freien Männer der ganzen Grenz-

1927/1 - 13

1927/1 - 14

mark sich regelmäßig zur Gerichtsversammlung

einzufinden hatten, gerade bei Siebeneichen lag, beweist, daß dieses 1230

genannte Kirchdorf ein wichtiger Straßenkreuzungspunkt war. So war die

Ertheneburg der Schlüssel zum Ostland. Eine Urkunde vom Jahr 1164

erwähnt drei Holländer Hufen nahe der Ertheneburg, die Heinrich der Löwe dem

Lübecker Bischof schenkte. Aber die Bezeichnung "Holländer Hufen" beweist für

das Vorhandensein holländischer Siedler nichts, sondern besagt nur, daß hier

nach holländischem Vorbild kolonisiert wurde. Holländisches Recht war damals

Kolonistenrecht schlechtweg. Die ganzen Marschhufendörfer gehen auf

niederländisches Vorbild zurück, sind aber keineswegs überall von Niederländern

bewohnt gewesen. Alles, was wir über die Eigenart des Volkstums in den

Vierlanden, in der Winsener und Artlenburger Marsch wissen - z. B. über den

volkstümlichen Hausbau - weist auf niedersächsische Ansiedler und nicht auf

niederländische. Wie in den Vierlanden, werden es auch in der lauenburgischen

Elbmarsch Söhne der holsteinischen und lauenburgischen Geest gewesen sein, die

die Marschhufendörfer anlegten, vielleicht unter der Leitung holländischer

Unternehmer und Deichbaumeister, wie sie auch bei anderen schwierigen

Entsumpfungs- und Bedeichungsarbeiten eine Rolle gespielt haben. Begonnen ist

die Bedeichung und Besiedelung der lauenburgischen Elbmarsch wahrscheinlich

unter dem Herzog Heinrich dem Löwen von Sachsen, also zwischen 1139

und 1180, wohin auch die 1164 erwähnten Holländer

Hufen deuten. Die Vermutung, daß die Kolonisten der Elbmarsch damals zu

wesentlichen Teilen aus Dithmarschen gekommen seien, ist auf Grund der

Ortsnamenvergleichung aufgestellt worden durch den Pastor Meyer zu St. Dionys,

doch ist das Beweismaterial kaum ausreichend. Allerdings ist es beachtenswert,

daß in der Zeit des Siedelungsbeginns auf der Ertheneburg jener Graf Reinold aus

Dithmarschen saß, der am 6. Juli 1164 in der

Schlacht bei Verchen am Kummerower See gegen die Slaven fiel und bereits oben

gelegentlich der Zehntbarmachung des Dorfes Lütau erwähnt wurde.

Wie erst deutsche Kolonisten die Elbmarsch dem wilden, ungezügelten Strome

abrangen, so haben auch wohl sicher erst deutsche Kolonisten die Gegend südlich

des Sachsenwaldes durch Zurückdrängung des Urwaldes kulturfähig gemacht. Die

slavisch benannten Dörfer Kollow und Gülzow freilich sind sicher älter, reichen

möglicherweise bis in die germanische Zeit zurück. Dafür spricht ihre klare

Rundlingsform, die vermutlich von Slaven aus der Form des germanischen

Platzdorfes weiterentwickelt ist. Als Coledowe und Gultsowe

finden sie sich im Zehntenregister von 1230. Es kommt hinzu, daß

beide Siedelungen in dem uralten Schmelzwassertal liegen, das heute die Linau

einnimmt. Dessen magere Sande und Kiese haben wahrscheinlich niemals Wald

getragen und so immer günstige Siedelungsmöglichkelten geboten. Weiter westwärts

kommen slavische Dorfnamen nicht mehr vor. Es kann auch kein Zufall sein, daß

1230 im Zehntenregister noch die ganze Reihe der Dörfer des südlichen

Waldrandgebietes fehlt: Schwarzenbek. Brunstorf, Dassendorf, Kröppelshagen,

Wohltorf, ebenso weiter südlich Börnsen und Escheburg. Nur vom Südosten her war

1230 die Rodung

1927/1 - 14

1927/1 - 15

schon über die slavische Siedelungsgrenze hinaus

im Vorrücken: Dörfer Geesthacht und Hohenhorn waren schon Kirchdörfer, neben

ihnen werden Wiershop, Hamwarde, Worth, Hasenthal, Besenhorst - letzteres damals

noch am Elbufer gelegen, erst im 19. Jahrhundert verlegt -,

endlich als westlichster Vorposten Fahrendorf bei Hohenhorn erwähnt. Wir haben

allerdings keine ausdrücklichen geschichtlichen Nachrichten darüber, wie weit zu

den verschiedenen Zeiten die Waldbedeckung des Landes gereicht hat. Aber es gibt

doch wohl die Möglichkeit, die Verschiebung der Waldgrenzen in den einzelnen

Zeitperioden in der Hauptsache festzustellen. Man hat auszugehen von der Frage:

wo hat sich ursprünglich ohne menschliches Zutun auf Grund der

Bodenbeschaffenheit bei dem jeweils in unserem Lande herrschenden Klima Wald

entwickeln müssen? Man nehme etwa die Skizze, die Hermann Hovemeister im

56. Band der Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische

Geschichte (Kiel 1926) auf Seite 110 nach C. Gagels

Karte in den Erläuterungen zur geologischen Karte Lieferung 140

(Berlin 1915) veröffentlicht hat. Hofmeister, der verdiente

Erforscher unserer vorzeitlichen Burgen und Befestigungswerke, behandelt hier

die Frage des von mir oben erwähnten Limes Saxoniae oder

Saxonicus, der die Sachsenmark Sadelbande vom Gebiet der freien Polaben

schied, und sucht den ehemaligen Delvunderwald zu bestimmen, durch den der

Grenzzug verlief, bevor er die Delvenau erreichte. Nun handelt es sich bei den

uns dem Namen nach bekannten Urwäldern der alten Zeit, wie dem Trave-Wald

nördlich Oldesloe, dem Isarnho, der sich durch Holstein bis an die Schlei

erstreckt, und dem Klützer Wald um sogen. Moränenlandschaften mit fettem

Lehmboden, um sogen. "Buchenböden". "Es ist bewiesene Erkenntnis", schreibt

Hofmeister unter Berufung auf die grundlegenden Vorarbeiten des Archäologen Dr.

Tode in Kiel, „daß sich die steinzeitlichen Siedelungen und Denkmäler

auffallender Weise in dürrer, magerer Sandgegend finden. Den fetten Boden mußten

die Steinzeitleute liegen lassen, weil er von einem anderen Herren, der

mächtiger war, mit Beschlag belegt war. Das war der Wald - und der Mensch besaß

bis in die Zeit der Christianisierung hinein keine Möglichkeit, mit dem Walde

aufzuräumen. Selbst als er während der bronzeeiszeitlicen Trockenperiode, als

der Wald der Dürre wegen schwand und lichter wurde, in früheres Waldgebiet

eingedrungen war, wurde er daraus wieder vertrieben, sobald die

Vegetationsverhältnisse sich besserten und der Wald sich wieder ausbreitete. Der

Wald war eben mächtiger und anspruchsvoller als der Mensch." Nun findet man auf

der mecklenburgischen Seite der Elbe-Trave-Kanalniederung, der alten Delvenau,

ein breites sogen. "Sandr-Feld", wie der Geograph jene flache, unfruchtbare

Landschaft nennt, die dadurch entstand, daß die Schmelzwässer nach der Eiszeit

mächtige Sandmassen ausspülten, auslaugten und damit das Vorgelände der sogen.

Endmoräne, d. h. der Aufschüttung am abschmelzenden Ende der eiszeitlichen

Gletschermassen, überschütteten. Der lose Sand lagert dort in einer Dicke von

zwölf bis zwanzig Metern. Er besteht aus fein zerriebenem Quarz, ist arm an

Nährsalzen und in hohem Grade wasserdurchlässig. Infolgedessen

1927/1 - 15

1927/1 - 16

gibt er einen dürren, unfruchtbaren Boden ab.

Dieses Sandr-Feld, das südlich von Gudow sich bis Boitzenburg erstreckt, bildet

westlich der Kanalniederung einen verhältnismäßig schmalen Streifen, der im

Osten sich etwa von Roseburg bis Pötrau in die Breite ausdehnt, von da westwärts

die Bahnlinie Büchen-Schwarzenbek-Friedrichsruh auf der nördlichen Seite

begleitet, so daß heutzutage der größere Teil des Sachsenwaldes auf diesem

Sandr-Streifen steht. Aber war das immer so? Nach seiner natürlichen

Beschaffenheit muß gerade derjenige Teil des Kreises, der südlich der Bahnlinie

Büchen-Schwarzenbek-Friedrichsruh liegt, als alter Waldboden angesprochen

werden. Ebendort hat ja nach Adam von Bremen bei der alten Grenzsetzung im

9. Jahrhundert auch der Delvunderwald gelegen. Nördlich der Bahnlinie

ist der ganze Sandr-Streifen bedeckt mit durchweg slavisch benannten Rundlingen.

Nur vereinzelte deutsch benannte - wahrscheinlich nachträglich deutsch

UMbenannte Rundlinge wie Havekost, das alte "Habichtshorst" - ein in Holstein

sehr beliebter Dorfname - und Elmenhorst sind darunter. Dies muß uraltes, weil

urwaldfreies, Siedelungsgebiet sein. Von hier muß sich die Siedelung durch

Rodung südwestwärts vorgeschoben haben. Am Ende der Slavenzeit waren ihre

vorgeschobensten Posten nach Westen zu ungefähr Kollow-Gülzow-Krukow-Tesperhude

(das alte Toschope). Doch kann von der heutigen Dichte der Verbreitung

menschlicher Siedlungen in der lauenburgischen Südecke noch ums Jahr 800

nach Christi Geburt keine Rede gewesen sein. Wird doch die sächsische Grenzmark

der im Jahre 818 zum ersten mal erwähnte Limes Saxonicus

- als deutsche Grenze durch slavisch besiedeltes Land so angelegt, daß

zwischen dem Elbübergang Artlenburg-Ertheneburg und dem Flusse Delvunda, der

Delvenau, die nach Hofmeisters Forschungen wahrscheinlich von Witzeeze nordwärts

bis einen Kilometer südlich von Grambek als Grenzgraben benutzt wurde, der

Delvunderwald als Grenzwildnis diente. Hier war also 818 noch

ausgedehnter unwegsamer Urwald. Hier ist auf den Namen des Dorfes Buchhorst bei

Lauenburg - im Zehntenregister um 1230 als Bochorst

(zu lesen: Bok-horst) aufgeführt - hinzuweisen. Für diese Gegend fanden also

noch die deutschen Kolonisten den Buchenwald bezeichnend. Nebenbei sei bemerkt,

daß Buchen schwerlich etwas mit dem deutschen Wort "Buche" zu tun hat, sondern

slavisch sein dürfte.

Aber warum fehlt dem Lauenburgischen die Form des Hagendorfes, obwohl doch um

den Sachsenwald herum unzweifelhaft manche der heutigen Dörfer in den Wald erst

in der Zeit der deutschen Einwanderung hineingerodet worden sind? Warum haben

hier noch in der Zeit der deutschen Kolonisation Einwanderer aus Niedersachsen

und Westfalen, wo man keine Rundlinge kennt, die uralte Rundform angewandt?

Wahrscheinlich taten sie es, weil ihnen die lockere Reihe des Waldhufendorfes in

diesem ziemlich dicht wendisch besiedelten und daher in der Frühzeit

Kolonisation nicht als sicher anzusprechenden Bezirk nicht die genügende

Sicherheit gegen räuberische Überfälle auf das eine oder andere Einzelgehöft

bot. Der Rundling war zwar keine militärisch verteidigungsfähige Festung, machte

es einer Bande aber doch ziemlich unmöglich, ein Gehöft auszuplündern oder das

Vieh

1927/1 - 16

1927/1 - 17

vom Dorfanger wegzutreiben, bevor die Hilfe der

Nachbarn zur Stelle war. Es ist sehr bezeichnend, daß die oben erwähnten

mecklenburgischen Hagenrundlinge nicht in dem Zusammenhang der deutschen

Hagendörfer des Küstengebietes, sondern abseits im Binnenlande zwischen

Wendendörfern ziemlich vereinzelt lagen.

Sind somit die Runddörfer zwar in verschiedenen Zeiten angelegt, ihre Form aber

offenbar sehr alt, vermutlich bereits in die vorgeschichtlich Zeit unserer

Hünengräber zurückreichend - sind dagegen Wald- und Marschhufendörfer auch ihrer

Form nach eine junge Bildung der Kolonisationszeit, so liegt die Entstehung der

nunmehr noch übrigen STRASZEN- und ANGERDÖRFER der Zeit nach in der Mitte. Auch

ihre Gestalt ist ein Mittelding zwischen dem gedrungenen Rundling und dem weit

auseinandergezogenen Wald- und Marschhufendorf. Längs einer ziemlich kurzen

Dorfstraße, und zwar stets auf BEIDEN Seiten liegen eng aneinander die Gehöfte

(vgl. das Straßendorf Fuhlenhagen Abb. 2). Natürlich kann bei

solcher Anordnung der Gehöfte das Land der zugehörigen Hufe nicht in einem

zusammenhängenden Stücke in unmittelbarer Nähe liegen, sondern ist über die

ganze Feldmark verstreut.

Abbildung 4.

Flurkarte der Gemeinde Wangelau aus

der Zeit vor der Verkoppelung.

Die Stücke, die dem Bauernvogt gehören, sind durch Schraffierung

gekennzeichnet.

Weitet sich die Dorfstraße zu einem länglichen Platze

wie in Wangelau (Abb. 4), so haben wir das sogen. Angerdorf, das

dem Rundling noch ein Stück näher steht als das Straßendorf, zumal wenn die

Landstraße nicht durch das Dorf hindurch, sondern daran vorbeiführt, so daß der

Dorfanger eine Sackgasse bildet. Dörfer dieser Form beherrschen das ganze weite

slavische Siedelungsgebiet bis an den Ural, dagegen ist in Westdeutschland diese

kurze gedrungene Dorfform nicht gewöhnlich. Über den slavischen Ursprung dieses

Typus besteht daher keinerlei Zweifel. Aber wie der Rundling ist auch das

Straßendorf, insbesondere das Angerdorf gerne von den deutschen Kolonisten bei

neuen Anlagen als Vorbild gewählt worden, vermutlich aus demselben Grunde:

Besorgnis vor räuberischen Überfällen und Bedürfnis schneller Nachbarhilfe im

unsicheren Slavenlande.

Beachtenswert ist, daß die Dörfer mit der Vorsilbe "Klein-" alle Straßendörfer

sind. Gerade diese Dörfer aber sind die jüngsten rein-slavischen Gründungen; es

sind "Flüchtlingsdörfer" in dem Sinne, daß nach einem in Ostdeutschland vier

angewandten Verfahren bei vielen Dörfern der deutsche oder slavische Grundherr

von seinem Kündigungsrecht gegenüber den slavischen Bauern Gebrauch machte, den

größeren Teil der Feldmark zu deutschem Rechte austat (ob an Leute deutscher

oder slavischer Abkunft, ist hier einerlei) und den weichenden Slaven

anheimstellte, sich auf dem kleineren und meist auch der Bodengüte nach

minderwertigen Teil der Flur neu einzurichten. Ausdrücklich bezeugt ist uns, wie

oben schon erwähnt, der slavische Ursprung bei Kl. Thurow, Kl. Zecher, Kl.

Berkenthin, Kl. Pampau im Zehntenregister von 1230. Dazu kommt Kl.

Klinkrade, das 1337 als clincroth slavicalis

erscheint. Alle diese Dörfer finden sich im nördlichen Teile des Kreises, nur

Kl. Pampau liegt südlich der Kreismitte, aber immerhin noch weit entfernt vom

Südrand des lauenburgischen Gebietes.

1927/1 - 17

1927/1 - 18

Diese Tatsache bestätigt die vorhin aufgestellte Ansicht, daß im

Süden z. Zt. der deutschen Einwanderung noch soviel Wald auf gutem Lehmboden

frei war, daß die deutschen Kolonisten genügend Platz fanden und in dem

Sandr-Streifen nördlich der Hamburg-Büchener Bahn die Slaven ruhig sitzen

ließen, weil der Boden den anspruchsvollen deutschen Siedler nicht lockte.

Südlich der Bahn liegt kein einziges "Klein"-Dorf, im Sandr-Gebiet nur Kl.

Pampau. Daß aber auch die Deutschen das Straßendorf noch angewandt haben,

beweist außer dem Walddorf Fuhlenhagen auch z. B. die große Siedelung

Breitenfelde, die schon 1230 als Kirchdorf Bredenvelde erscheint.

So stellt sich uns das Bild der Entstehung unserer lauenburgischen Dörfer zwar

noch nicht in allen Punkten völlig geklärt, aber formen- und farbenreich als der

Fortschritt menschlicher Arbeit in der Bewältigung der wilden Natur dar, und wir

dürfen mit Stolz feststellen, daß die Lösung der schwierigsten Aufgaben, der

Bemeisterung des Urwaldes im Süden des Kreises, wie der Wasserwüste des Elbtales

erst deutscher Tüchtigkeit vorbehalten geblieben ist.

* * *

|